ShugoArts Showースプラウト

展示風景動画

「ShugoArts Showースプラウト」2025年、シュウゴアーツ

撮影・編集:武藤滋生、王露

展覧会について

シュウゴアーツではこのたび、クララ・スピリアールトを迎えてグループ展を開催いたします。1993年に東京で生まれたスピリアールトは、2009年より父の故郷であるベルギーへ移住、ゲントのLUCA School of Arts大学院を修了後、同地で制作活動を続けています。2024年にはクンストハレ・ゲントにて個展を開催、2025年にはRHIZOMAビエンナーレへ参加するなど注目を集めています。また壁画制作やコミッションワークなど公共空間での制作も多数手がけています。日本では2020年にCAF賞の最優秀賞を受賞、2022年に同賞を主催する現代芸術振興財団にて個展「くららせきらら」を開催しました。

少女から大人へと移ろう多感な時期に、文化的アイデンティティの振幅の中で成長したスピリアールトは、自然界や動物、身体や性への深いまなざしを持ち、土地や民族の物語や歴史にも強く惹かれています。そうした関心は彼女の創作の土壌となり、さまざまな境界を越えて、集合的な意識やルーツに触れるような、独特でときにユーモラスな世界観を生み出しています。

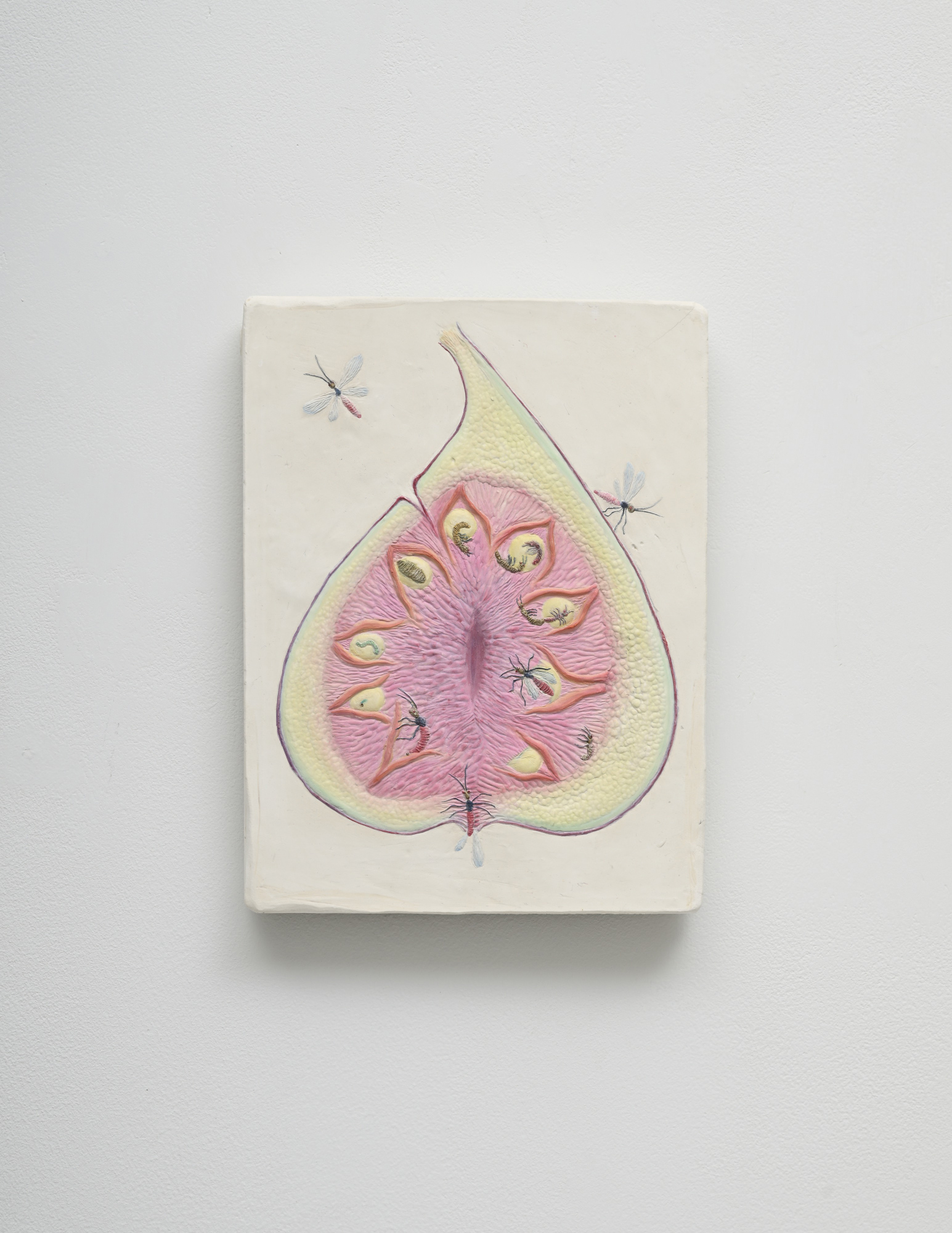

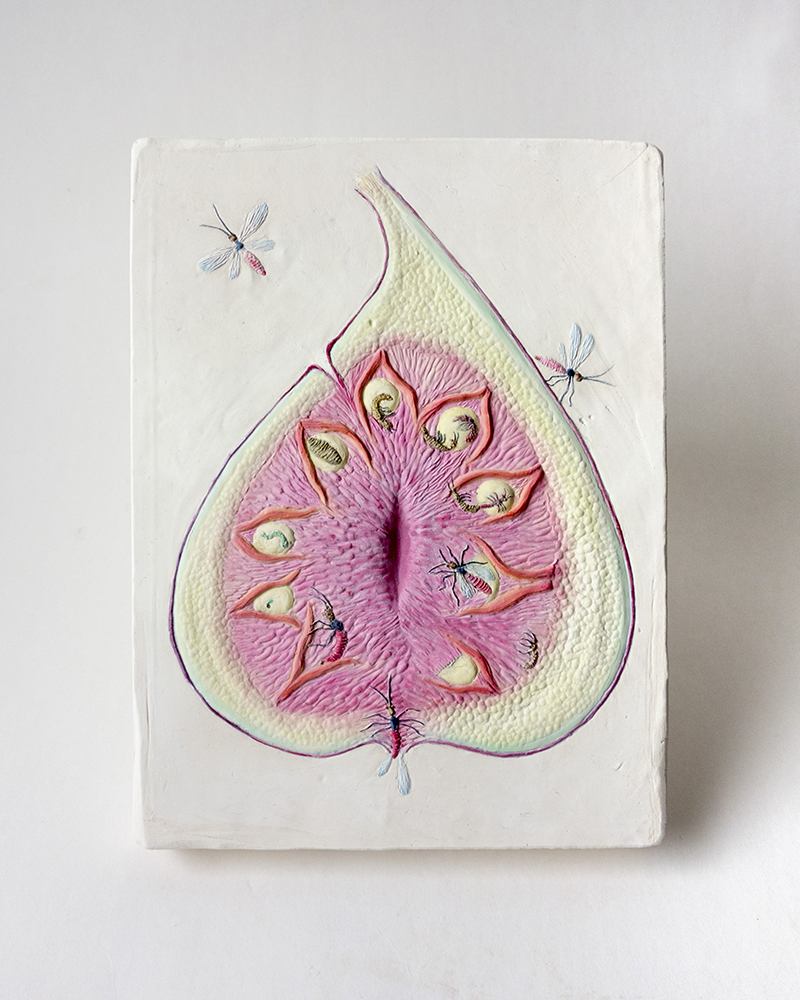

クララ・スピリアールト, Figwasp, 2022, watercolour on plaster, 21x16cm

クララ・スピリアールト, Spruit-Stamboom, 参考図版 撮影:Stijn Cole

本展では、2021年にベルギーで発表されたセラミック彫刻《Sprout Family Tree (from Family Tree series)》を中心に、初期のドローイングなどスピリアールトの創作の軌跡をたどる6点の作品を展示します。また、彼女の作品に通底する身体性や生命力に呼応するように、小林正人、丸山直文、アンジュ・ミケーレ、三嶋りつ惠、髙畠依子の作品もあわせてご紹介いたします。

アンジュ・ミケーレ, circle, 2025, oil on aluminum paper mounted on panel, 53x53cm 撮影:Yasushi Ichikawa

シュウゴアーツは本年、活動25周年を迎えました。これまでに約180件の展覧会を開催し、数多くのアーティストと共に歩んでまいりました。長い年月の中で変わるもの、変わらないものがありますが、ギャラリーの営みは脈々と続き、アーティストたちの表現を通じて、常に可能性が拓かれていきます。クララ・スピリアールトが見せる、新たな芽吹きにどうぞご期待ください。

Thanks to Keteleer Gallery

2025年7月 シュウゴアーツ

三嶋りつ惠, MILLELUCI, 2024, glass, 23×13.5x15cm 撮影:Francesco Barasciutti

小林正人, 画家の肖像(花はどこへ行った), 2024, oil, canvas, wood, 170x142x17cm 撮影:Shigeo Muto

展覧会情報

クララ・スピリアールト、小林正人、丸山直文、アンジュ・ミケーレ、三嶋りつ惠、髙畠依子

2025年8月30日(土) − 10月4日(土)

シュウゴアーツ

火〜土曜 11:00−18:00 (日月祝休廊)

1993年東京都生まれ。2009年よりベルギーへ移住、ゲントのLUCA School of Arts大学院を修了後、同地で制作活動を続けている。個人的な体験、歴史的な視点、そして自然の要素を作品に織り交ぜるスピリアールトは、7年間の絵日記を含むドローイングから、壁画、陶芸、インスタレーションなど様々な表現方法で発表。作品の根底には、文化の形成におけるシンボルの役割、そこから読み取れる自然と身体の関係への関心などがある。これらの文化―歴史における考察は、公共空間におけるプロジェクトにおいても独自性を発揮し、新たな物語を紡いでいる。さまざまな境界を越え、集合的な意識やルーツに触れるような、独特でときにユーモラスな世界観を生み出している。

主な展覧会に「My Sister is Pregnant」クンストハル・ゲント(ゲント、2024)、「Stambomen」ケーテレール・ギャラリー(アントワープ、2024)、「Hairy Tale」リヒテコーイ・アートスペース(アントワープ、2023)、「くらら せきらら」現代芸術振興財団(東京、2022)、「Publiek Park」Friends of S.M.A.K.(ゲント、2021)など。主なコレクションにMu.Zee(オステンド)、ベルギー国立銀行(ブリュッセル)など。常設展示に、Kunsthal Extra City(アントワープ)でのインスタレーション、ベルギーのヘラールツベルゲン、クライベケ、ルーヴェンでのパブリックアートなどがある。2020年CAF賞最優秀賞、2023年Prix Fintro Prijsビジュアルアート部門受賞。

1957年東京生まれ。1996年サンパウロビエンナーレ日本代表。1997年ヤン・フート氏に招かれ渡欧、以降ベルギー・ゲント市を拠点に各地で現地制作を行う。2006年に帰国、福山市・鞆の浦を拠点に活動。2017–2023年東京藝術大学教授。「存在することで少しも失墜しない絵画」を目指し、カンヴァスの布地を片手で支えながら擦り込むようにして色を載せ、同時に木枠に張りながら絵画を立ち上げていくという独自の手法を編み出した。 その状況でしか生まれ得ない作品形態と独自の明るさをもつ絵画を生み出し続けている。

主な展覧会に「自由について」シュウゴアーツ(東京、2023)、「この星の家族」シュウゴアーツ(東京、2021)、「画家とモデル」シュウゴアーツ(東京、2019)、「ART TODAY 2012 弁明の絵画と小林正人」セゾン現代美術館(長野、2012)、「この星の絵の具」高梁市成羽美術館(岡山、2009)、「STARRY PAINT」テンスタコンストハーレ(スウェーデン、2004)、「A Son of Painting」S.M.A.K(ゲント、2001)、「Over the Edges」S.M.A.K. (ゲント、2000)、「小林正人展」宮城県美術館(宮城、2000)など。主な著作に『小林正人 MK』(HeHe、2024)、『この星の絵の具[中]ダーフハース通り52』(アートダイバー、2020)、『この星の絵の具[上]⼀橋⼤学の⽊の下で』(アートダイバー、2018)。主なコレクションに、いわき市立美術館(福島)、ヴァンジ彫刻庭園美術館(静岡)、宇都宮美術館(栃木)、S.M.A.K. /ゲント市⽴現代美術館(ゲント)、東京国⽴近代美術館(東京)、東京都現代美術館(東京)、宮城県美術館(宮城)など。

1964年新潟県生まれ、東京都在住。1990年代以降の日本の重要なペインターの一人として第一線で活躍を続ける。水を含んだ綿布にアクリル絵具を染み込ませて描くステイニング技法を用いた丸山の作品は、モチーフが柔らかく融解して時間も場所も判然とせず、具象でありながら抽象であり、主体/客体の境界も取り払われて、絵画と渾然一体となる境地へと見るものを誘う。丸山のこうした絵画表現は極めて理論的かつ誠実に、「絵画の内部にしか発生しない空間の可能性」の探究と実践によって作り出されている。2008年芸術選奨文部科学大臣新人賞受賞。武蔵野美術大学造形学部油絵学科特任教授。

主な展覧会に「puddle」Keteleer Gallery(アントワープ、2025)、「NO DATE」シュウゴアーツ(東京、2025)、「HIRAKU Project Vol.14 丸山直文 水を蹴る―仙石原―」ポーラ美術館(神奈川、2023)、「水を蹴る」シュウゴアーツ(東京、2022)、「ラスコーと天気」シュウゴアーツ(東京、2018)、「流」ウソンギャラリー(大邱、2017)、「GROUND2 絵画を語る−⾒⽅を語る」武蔵野美術⼤学美術館図書館 (東京、2016)、「ニイガタ・クリエーション」(新潟、2014)、「浮舟」豊⽥市美術館 (愛知、2011)、「透明な足」シュウゴアーツ(東京、2010)、「丸山直文–後ろの正面」目黒区美術館 (東京、2008)、「ポートレート・セッション」広島市現代美術館(広島、2007)、「秘すれば花」森美術館(東京、2005)、「ハピネス:アートにみる幸福」森美術館(東京、2003)、「台北ビエンナーレ」台北私立美術館(台北、2002)、「MOTアニュアル」東京都現代美術館(東京、1999)、「第8回インドトリエンナーレ」(ニューデリー、1994)、佐谷画廊個展(東京、1992)など。

1989年ヴェネツィア生まれ。京都在住。 西陣織の材料となる銀や金のアルミ蒸着紙を支持体に使用し、光の変化にうつりゆく絵画を発表している。「行為から描きはじめている」という身振りからはじまる制作は、形容し難い有機的で軽やかなかたちとして表れ、普段、私たちが目にしている現実とはことなる世界があることを教えてくれる。そして外の音が聞こえづらいアンジュの身体は、豊かな感覚を育み、自由で恐れのない筆使いを見せてくれる。

主な展覧会に「空円」シュウゴアーツ(東京、2024)、「光の中へ」代官⼭T-SITE(東京、2023)、「イマジナリウム」シュウゴアーツ (東京、2020)、「VOCA2020」上野の森美術館(東京、2020)、「ヨコハマトリエンナーレ」横浜美術館 (横浜、2014)、「自由について」TRAUMARIS (東京、2011)、「愛の過現未」HIGURE17-15cas (東京、2009)、「Infanzia」CUBE GALLERY(ヴェネツィア、2005)など。

1962年京都生まれ、1989年からヴェネツィアに移住、2011年より京都にも住まいを構え、二拠点を往復する生活を送る。ムラーノ島のガラス職人とのコラボレーションにより、ヴェネツィアン・ガラスの透明度や粘度を活かした、周囲に溶け込みながら光の輪郭を描き出す無色のガラス作品を制作する。空気や光を取り込んでその場のエネルギーを表現する作品は公共空間でのアートワークとしても評価が高く、近年では美術のみならず建築やファッション、デザインとジャンルを横断した活躍が続いている。2022年にヴェネツィア・国立アカデミア美術館で開催した個展「RITSUE MISHIMA ‒ GLASS WORKS」でThe Italian Glass Weeks ヴェネツィア部門の「最優秀プロジェクト賞・Fondazione di Venezia Award」を受賞。同年にBVLGARI AVRORA AWARDS 受賞。

主な個展に「祈りのかたち」シュウゴアーツ(東京、2023)、「RITSUE MISHIMA ‒ GLASS WORKS」国立アカデミア美術館(ヴェネツィア、2022)、「光の場」シュウゴアーツ(東京、2019-2020)、「IN GRIMANI」国立パラッツォ・グリマーニ美術館 (ヴェネツィア、2013)、 「あるべきようわ」資生堂ギャラリー (東京、2011)、「Frozen Garden / Fruits of Fire」ボイマンス・ヴァン・ベーニンゲン 美術館 (ロッテルダム、2010)など 。主なグループ展に「そこに光が降りてくる 青木野枝/三嶋りつ惠」東京都庭園美術館(東京、2024)、「アジア回廊 現代美術展」二条城 (京都、2017)、「ヨコハマトリエンナーレ2014」横浜美術館(神奈川、2014)、「第 53 回ヴェネツィアビエンナーレ 」ヴェネツィア館 (ヴェネツィア、2009)など。

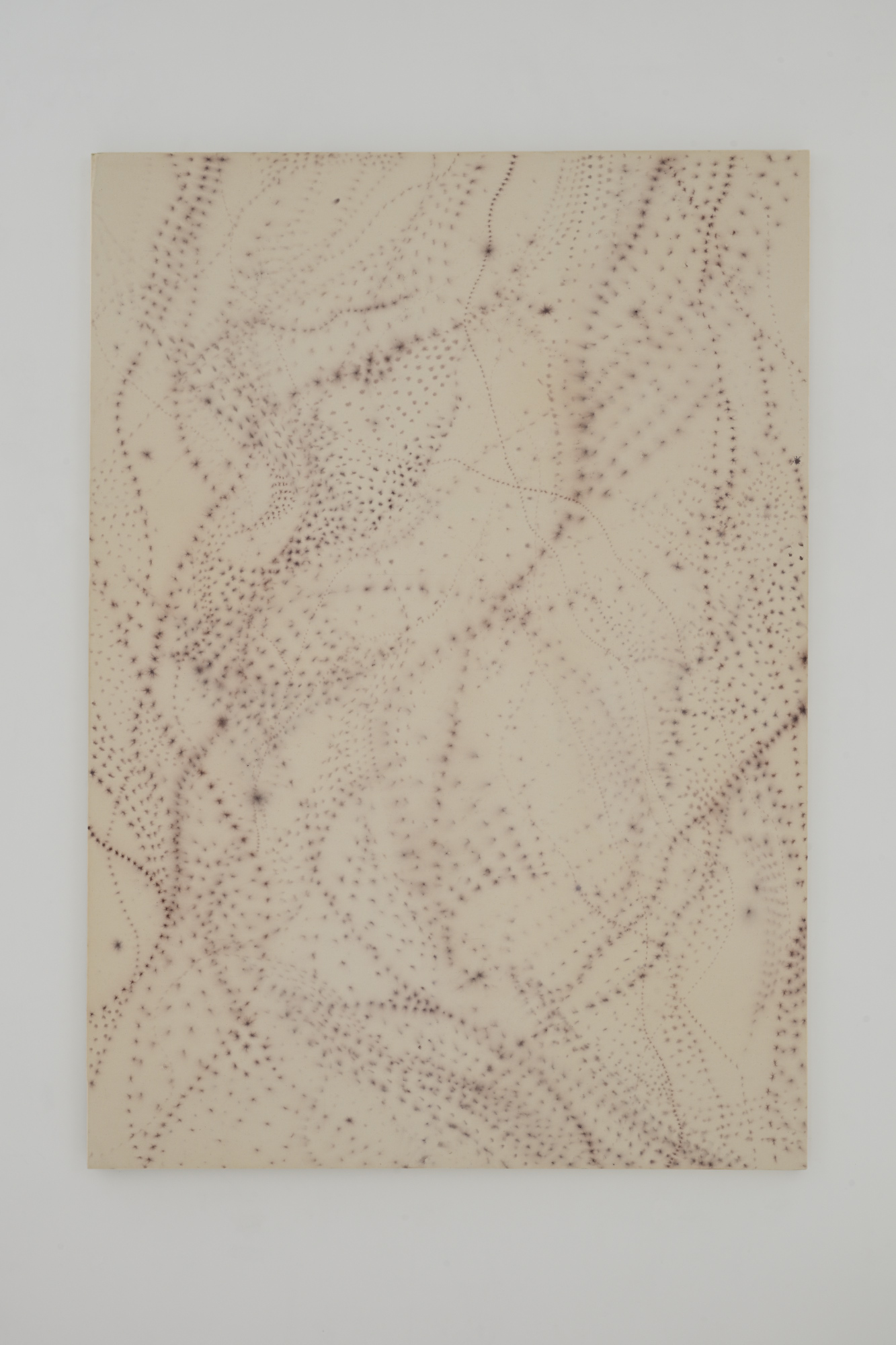

1982年福岡県生まれ、東京都在住。2015年アニ・アルバースの研究のためレジデンスを行う(コネチカット州・ジョセフ&アニ・アルバース財団)。髙畠は素材の物質的な現象を通して、絵画を平面的な捉え方から拡張させ、物理的な構造を持つ存在へと展開してきた。ラスコー洞窟壁画やナスカの地上絵などから世界の大きさを肌で感じつつ、素材との対話の中で生まれてくる作品は、イメージを描くことでは生まれることのない物質的空間を持ち、髙畠の手によって生成された作品である。

主な個展に「LINE(N)」シュウゴアーツ(東京、2024)、「CAVE」シュウゴアーツ(東京、2022)、「MARS」Gana Art Nineone(ソウル、2022)、「MARS」シュウゴアーツ(東京、2020)、「VENUS」Gana Art Hannam(ソウル、2019)、「泉」シュウゴアーツ(東京、2018)、「水浴」シュウゴアーツ ウィークエンドギャラリー(東京、2016)、「Project N 58 髙畠依子展」東京オペラシティアートギャラリー(東京、2014)。主なグループ展に「ABSTRACTION 抽象絵画の覚醒と展開 セザンヌ、フォーヴィスム、キュビスムから現代へ」アーティゾン美術館(東京、2023)、「FUJI TEXTILE WEEK 2021」富士吉⽥中⼼市街地ほか(⼭梨、2021)、「TRICK-DIMENSION」TOKYO FRONT LINE(東京、2013)、「アートアワードトーキョー丸の内 2013」(東京、2013)、「DANDANS at No Man’s Land」旧フランス大使館(東京、2010)。主なコレクションにアーティゾン美術館。